L'Età moderna è una delle età storiche della periodizzazione tradizionale della storia dell'umanità (Preistoria, Età antica, Medioevo, Età moderna e Età contemporanea); abbraccia un arco temporale di circa tre secoli, compreso tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI secolo sino alla fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo.

Il più comune evento preso come simbolico inizio del periodo è la scoperta europea dell'America da parte di Cristoforo Colombo (1492), scelto per le conseguenze a livello planetario che ne seguirono; l'inizio dell'Età moderna, inoltre, ha date diverse in alcune aree culturali asiatiche. Come evento che segna la fine dell'Età moderna, usualmente si indica l'inizio della Rivoluzione francese (1789), anch'esso per le conseguenze che man mano interessarono tutti i continenti. Esistono comunque proposte che indicano altre date di inizio e di fine: sui limiti cronologici dell'età esiste un dibattito, come è normale in qualsiasi periodizzazione convenzionale.

Tra i caratteri che contraddistinguono l'Età moderna, uno dei più importanti è l'avvio di una diffusa globalizzazione, dovuta alla Rivoluzione geografica: continenti che erano rimasti reciprocamente isolati entrarono in contatto, man mano sempre più stretto; questo fenomeno è saldamente collegato all'inizio del colonialismo europeo. La prima colonizzazione fu quella dell'America, che è alla base della catastrofe demografica dei nativi americani e della tratta atlantica di milioni di africani ridotti in schiavitù. Successivamente, alcuni paesi europei fondarono i primi avamposti commerciali in Asia e Africa. Un effetto indiretto di ciò fu la diffusione del cristianesimo nel mondo. Negli stessi decenni, l'Impero ottomano conquistò l'Europa sudorientale e parti dell'Asia occidentale e del Nord Africa, e la Russia si espanse verso est, raggiungendo la costa del Pacifico nel 1647.

Altri eventi che caratterizzano l'Età moderna sono l'inizio della Rivoluzione industriale, la Rivoluzione scientifica basata sul metodo sperimentale, la diffusione dell'Illuminismo che poi sfocerà nella Rivoluzione francese, un progresso tecnologico sempre più rapido, una politica civile secolarizzata, l'affermazione della teoria economica del mercantilismo e, infine, l'emergere degli Stati-nazione; tutti questi processi troveranno poi sviluppo nella successiva Età contemporanea.

In quest'età, l'Europa occidentale superò ampiamente la Cina in termini di tecnologia e ricchezza pro capite; il fenomeno è detto "grande divergenza". Contemporaneamente, nel mondo islamico, potenze come gli Imperi ottomano, suri, safavide e Moghul crebbero in forza. In particolare nel subcontinente indiano, l'architettura, la cultura e l'arte Mughal raggiunsero il loro apice, mentre si ritiene che l'impero stesso godesse della più grande economia del mondo, più grande di quella dell'intera Europa occidentale, segnando il periodo di protoindustrializzazione. Varie dinastie cinesi e shogunati giapponesi controllavano l'Estremo Oriente. Nel XVI secolo, l'economia cinese, sotto la dinastia Ming, e quella indiana, con l'Impero Moghul, furono avvantaggiate dal commercio con portoghesi, spagnoli e olandesi, mentre il Giappone fu impegnato nel cosiddetto commercio Nanban, dopo l'arrivo dei primi portoghesi durante il periodo Azuchi-Momoyama.

L'Età moderna è contraddistinta anche dall'allontanamento dai modi di organizzazione medievali, sia politicamente sia economicamente: il feudalesimo declinò e la Riforma protestante ruppe l'unità religiosa dell'Europa occidentale. Ne conseguirono disastrose guerre di religione in Europa, compresa la Guerra dei trent'anni; la chiesa cattolica reagì allo scisma attraverso la Controriforma.

Periodizzazione

Inizio

L'inizio dell'Età moderna è usualmente indicata nel 1492, anno della scoperta europea dell'America, in seguito al primo viaggio di Cristoforo Colombo; tale evento, infatti, ebbe un impatto planetario su tutto il successivo corso della Storia, dato che segnò l'inizio della colonizzazione europea nel mondo e dei contatti tra vari continenti che erano rimasti sempre reciprocamente isolati.

Alcuni storici hanno proposto come date alternative la caduta di Costantinopoli (1453), conquistata dai turchi ottomani; l'inizio della Riforma protestante (1517), l'inizio del Rinascimento europeo o di quello timuride in Asia centrale, le conquiste musulmane nel subcontinente indiano. Ad ogni modo, non vi è dubbio che il passaggio tra XV e XVI secolo coincise con un cambiamento che riguardò praticamente tutti gli aspetti della vita[1].

In alcune aree asiatiche, l'inizio dell'Età moderna ha date diverse dal 1492, tutte basate sulla fine della società medievale. Si elencano di seguito tali date:

- Giappone: nel 1603, inizio del periodo Azuchi-Momoyama, durante il quale ci fu la riunificazione dell'Impero Giapponese[2];

- Corea: nel 1392, con l'ascesa della dinastia Joseon[senza fonte];

- Cina: nel 1368, con l'avvento della dinastia Ming[3];

- India: nel 1707, inizio della disgregazione dell'Impero Moghul e della penetrazione britannica[4];

- Persia: nel 1502, con l'ascesa della dinastia Safavide, di lingua e cultura turca[5].

Fine

La fine dell'Età moderna è segnata dallo scoppio della Rivoluzione francese, nel 1789, per le conseguenze che ebbe in tutte le società e in tutte le culture del pianeta, nonostante la violenza che essa ha comportato: gli ideali rivoluzionari esposti nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, hanno improntato le vicende e il sentire di tutta la successiva Età contemporanea[6].

Come data alternativa è stato proposto l'anno 1815, quello del Congresso di Vienna, che sancisce formalmente la fine dell'epoca rivoluzionaria e napoleonica, senza però poterne cancellare le idee e i valori che si erano ormai diffusi in Europa e nel giro di qualche decennio, anche nel resto del mondo[6]. Altri indicano come evento alternativo la Rivoluzione industriale (1769).

L'Europa nel primo periodo moderno

Società, cultura e politica all'inizio della modernità

A partire dall'inizio dell'Età moderna la popolazione europea tornò a crescere, in particolare nei centri urbani, dopo un secolo di crisi. Ciò inevitabilmente provocò un incremento della domanda di beni di prima necessità facendone crescere i prezzi mentre la moneta perderà di valore per le ingenti importazioni di metalli che in breve tempo giungeranno dalle nuove terre scoperte. Tutto ciò non venne compensato dalle aziende agricole, che si trovavano ancora in uno stato di arretratezza mentre la vita dei contadini era assai variabile: se da una parte alcuni di loro vivevano una situazione di pura sussistenza, altri godevano di un benessere giunto grazie a un ancora incerto processo di mobilità sociale.[7]

Fu proprio l'aumento di coloro in grado di disporre di una certa capacità di acquisto a spingere il settore manifatturiero. Nel XVI secolo, infatti, si assistette a un incremento della produzione di beni, soprattutto tessili, non di esclusiva utilità, ma sempre più orientati verso il lusso. I ceti più abbienti iniziarono ad abbellire le proprie dimore con oggetti sfarzosi come segno della propria affermazione mentre le famiglie altolocate facevano edificare sontuose cappelle nelle chiese chiamando affermati artisti affinché le decorassero. Così si diffuse la pratica del mecenatismo che raggiunse il suo massimo nelle ricche e sfarzose corti dei principi italiani che divennero un punto di riferimento vitale per i migliori pittori, scultori, architetti del tempo, un elemento determinante del Rinascimento.[8]

Il XV secolo è attraversato da importanti cambiamenti culturali: l'ottimismo, la fiducia nell'uomo e nelle sue possibilità, il principio della "virtù" umana contrapposta al "fato" sono manifestazioni filosofiche e letterarie di un periodo noto col nome di Umanesimo. Tra tutti gli umanisti del periodo spicca la figura di Erasmo da Rotterdam, un sicuro punto di riferimento per buona parte dell'intellettualità europea. La scoperta di codici letterari in latino e in greco e il contemporaneo arrivo di numerosi intellettuali bizantini scampati alla conquista ottomana di Costantinopoli contribuirono a portare alla riscoperta di buona parte della letteratura latina e greca, insieme alla diffusione fra gli intellettuali dello studio della lingua greca, favorito dalla presenza dei dotti bizantini in arrivo dall'Oriente, fino ad allora mai condotto in Occidente a un tale livello sia qualitativo che quantitativo. Significativi progressi vengono fatti anche nel campo della filologia e della storiografia. La diffusione dei nuovi modelli culturali, che superavano le oramai sterili dispute della scolastica medievale, venne aiutata enormemente grazie all'introduzione, nel 1455, della stampa a caratteri mobili, per opera del tedesco Johannes Gutenberg. Con l'invenzione della stampa fiorirono le prime editorie, in particolare nella penisola italiana, dove è celebre la stamperia veneziana di Aldo Manuzio.[9][10]

Il quadro politico dell'Europa del XVI secolo era piuttosto variegato ma in linea generale vi erano dei sovrani a cui si affiancava un'assemblea rappresentativa che ne limitava il potere soprattutto in ambito tributario. In Germania, cuore del Sacro Romano Impero, l'imperatore, secondo quanto stabilito nella bolla d'oro del 1356, veniva eletto da sette principi elettori a carica ereditaria. Questi elettori rappresentavano le centinaia di piccoli Stati e città in cui il territorio era diviso, ognuno dei quali autonomo e soggetto al solo imperatore. Infine, tutte le entità politiche esistenti si riunivano in un'assemblea, convocata dall'imperatore al bisogno, detta "dieta imperiale".[11] Anche in Spagna, nonostante che i regni cristiani avessero completato la Reconquista ai danni dei musulmani di al-Andalus, la geografia politica appariva alquanto frammentaria. Nel Regno di Castiglia e di Aragona, le cortes erano assemblee ove sedevano i rappresentanti del clero, della nobiltà e delle città.[12] Nel Regno di Francia il re era forse il sovrano europeo con maggior potere ma anch'egli era tenuto a condividere le scelte fiscali con gli Stati generali.[13]

Molti eruditi del tempo studiarono la politica a loro contemporanea; in Italia Niccolò Machiavelli descrisse la situazione degli Stati in perenne lotta tra di loro non lesinando critiche, mentre Francesco Guicciardini aprì la strada a un nuovo stile nella storiografia caratterizzato dall'uso di fonti governative a supporto delle argomentazioni e dell'analisi realistica delle persone e degli eventi del suo tempo. In Francia Jean Bodin diede una nuova definizione del monarca sostenendo che a lui fosse concesso di "fare e disfare" le leggi a suo completo piacimento in quanto il suo potere era al di sopra di esse, una teorizzazione che anticipava l'assolutismo monarchico[14][15]

Evoluzione nel modo di fare la guerra

Col passaggio dall'Età medievale all'Età moderna vi furono progressivamente varie evoluzioni in campo militare che cambiarono radicalmente il modo di fare la guerra, esse furono[16]:

- importante sviluppo dell'artiglieria e conseguente nascita delle fortificazioni all'italiana con mura basse e spesse (più resistenti ai colpi dei cannoni) e altre caratteristiche che le differenziano molto da castelli e fortificazioni medievali[16].

- declino della cavalleria pesante che fu sostituita soprattutto dalla fanteria e in parte minore dalla cavalleria leggera (quest'ultima venne usata perlopiù come unità ausiliaria per le scorrerie)[16].

- nascita di due nuovi tipi di unità militari, i lanzichenecchi (o falange svizzera, organizzati in quadrati di 6000 uomini armati di picca lunga) e i tercio spagnoli (organizzati in unità da 3000 uomini con picchieri e archibugieri, successivamente moschettieri)[16].

- aumento numerico degli effettivi all'interno degli eserciti, con conseguente aumento delle spese belliche che causarono la necessità di riformare le finanza e che segnò l'ascesa delle grandi monarchie (le uniche a potersi permettere grosse spese)[16].

- declino dell'importanza della nobiltà in guerra[16].

- declino dell'uso di galee in favore dei velieri.

Esplorazioni e imperi coloniali

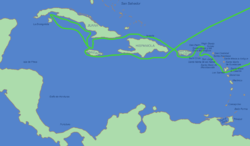

Nella seconda metà del XV secolo vengono realizzate importanti esplorazioni geografiche. I portoghesi giungono al capo di Buona Speranza nel 1487 con Bartolomeo Diaz, per poi "doppiare" il continente africano nel 1497 con Vasco da Gama. Cinque anni prima Isabella di Castiglia finanziò una spedizione marittima che, secondo le idee del genovese Cristoforo Colombo, avrebbe dovuto raggiungere la Cina ma finì per scoprire un nuovo continente: l'America. Il Nuovo Mondo fu poi meta di altre spedizioni che ne approfondirono la conoscenza, come quelle di Giovanni Caboto (1497), Amerigo Vespucci (1512) e Giovanni da Verrazzano (1524). Nel frattempo, nel 1519, la spedizione di Ferdinando Magellano aveva effettuato la prima circumnavigazione del globo terrestre.[17]

Grazie a tali spedizioni gli europei entrarono in contatto con nuove culture e sistemi politici, e contestualmente ebbe inizio il progressivo spostamento degli equilibri politici e commerciali dal mar Mediterraneo all'oceano Atlantico. I protagonisti di questa prima fase di espansione coloniale furono il Regno del Portogallo e la Spagna, tanto che il trattato di Tordesillas divise il mondo al di fuori dell'Europa tra loro.[18][19]

Quest'ultima, in particolare, iniziò a creare un vero e proprio impero, aprendo la stagione dei conquistadores che, in successive spedizioni, polverizzano l'Impero azteco e quello inca, sottomettendo gran parte delle popolazioni indigene del Sud America. Le colonie spagnole, differentemente dal modello portoghese, si basarono sulla conquista territoriale e sullo sfruttamento agricolo e minerario, affidato all'istituzione dell'Encomienda. Vengono intraprese politiche di conversione e di europeizzazione forzata della popolazione, non di rado caratterizzate da violenze e, in occasione delle conseguenti ribellioni, da veri e propri massacri. La scoperta e la messa in sfruttamento di molte miniere generò un enorme afflusso di capitali verso la Spagna che produce effetti destabilizzanti per l'economia europea, soggetta a una crescente inflazione.[20][21]

La Riforma protestante e la Controriforma

Alla fine del XV secolo la Chiesa viveva una profonda crisi morale, spirituale e di immagine. Nel Papato e nell'alto clero questa crisi si manifestava con l'assunzione di pratiche e comportamenti che niente avevano a che vedere con la fede. La prima preoccupazione dei papi era la difesa strenua del proprio Stato, con continue guerre che dissanguavano le economie dello Stato Pontificio, e la preoccupazione di arricchire sé stessi più che difendere la religione. Il nepotismo era diffuso a tutti i livelli, a cominciare dai papi. La consuetudine di accumulare i benefici ecclesiastici (con le rendite a essi connessi) era pratica comune. Il basso clero, pochissimo istruito e senza alcuna preparazione specifica, viveva come poteva e contribuiva a fare della religione un insieme di pratiche più vicine alla superstizione che alla fede.[22][23]

Già da molto tempo all'interno della stessa Chiesa si avvertiva la necessità di una riforma, ma il punto di svolta si ebbe quando il monaco e professore di teologia tedesco Martin Lutero rese pubbliche nel 1517 le sue 95 tesi, in cui condannava la frequente pratica della vendita delle indulgenze. Aiutate dalla recente introduzione della stampa, le tesi ebbero una vastissima e rapida diffusione in tutta Europa dando inizio alla riforma protestante. Lutero e i suoi seguaci non si limitarono a criticare l'atteggiamento troppo terreno della Chiesa, ma ne misero in discussione anche alcuni principi dottrinali proponendo una teologia diversa riassumibile nelle Cinque sola. Lutero venne condannato da papa Leone X e bandito dall'Impero dalla dieta di Spira del 1526, ma trovò protezione nel principe Federico il Saggio. La riforma ebbe così anche connotati politici dividendo la Germania tra principi protestanti e principi cattolici che si fronteggiarono fino a prendere le armi nella guerra di Smalcalda.[24]

La Riforma non coinvolse solamente la Germania: le idee riformistiche si affermarono infatti anche in altri territori. A Ginevra il teologo Giovanni Calvino perfezionò lo zwinglianesimo, fondando una propria dottrina protestante: il calvinismo. Non mancarono movimenti più radicali che, trovando alimento nelle tensioni sociali, causarono sanguinose sommosse come la rivolta dei contadini.[25] Nel Regno di Francia il protestantesimo fu causa di guerre di religione che imperversarono per tutta la seconda metà del XVI secolo.[26] Come risposta, la Chiesa cattolica indisse nel 1545 il concilio di Trento che, sebbene non riuscì nell'intento di ripristinare l'unità religiosa in Europa oramai definitivamente compromessa, dette inizio alla controriforma, ovvero un insieme di misure di rinnovamento spirituale, teologico, liturgico che contraddistinsero il cattolicesimo in Età moderna.[27]

L'impero di Carlo V e le guerre d'Italia

La pace di Lodi del 1454 aveva dato vita a un periodo di pace in Italia, sebbene alquanto instabile. Solo mezzo secolo dopo, infatti, alla morte di papa Innocenzo VIII e di Lorenzo de' Medici, la situazione precipitò. Complici le mire dei principi stranieri sugli Stati italiani, l'aspirazione della Repubblica di Venezia ad ampliare i propri domini di Terraferma e le ambizioni di potere di papa Alessandro VI e del duca di Milano Ludovico il Moro, a partire dalla fine del XV secolo iniziarono una serie di conflitti che sconvolsero la penisola con il loro seguito di distruzioni, epidemie e saccheggi. La stagione venne inaugurata nel 1494 con la discesa del re francese Carlo VIII, con l'obiettivo di conquistare il Regno di Napoli, spedizione che tuttavia terminò con un insuccesso delle armate francesi.[28][29]

Le guerre in Italia vennero continuate dal successore di Carlo, il nipote Luigi XII di Francia, arrivando a una situazione di stallo dopo una serie di conflitti e cambiamenti di alleanze. La situazione si acuì quando nel 1515 salì sul trono francese l'ambizioso Francesco I, seguito l'anno seguente su quello spagnolo da Carlo V d'Asburgo. Il primo atto dei difficili rapporti tra i due sovrani si ebbe nella corsa all'elezione a imperatore del Sacro Romano Impero vinta poi da Carlo grazie ai finanziamenti dei ricchissimi banchieri Fugger. In questo modo, Carlo si trovò a essere il sovrano di un immenso territorio che comprendeva l'Impero spagnolo con le sue colonie americane, i Paesi Bassi asburgici, il Ducato di Borgogna, l'Arciducato d'Austria e il Sacro Romano Impero. Come imperatore, Carlo si sentì investito del ruolo di guida di tutta la cristianità e su questa visione incentrò tutta la sua politica interna ed estera dovendo, pertanto, ricorrere a numerosi interventi militari e far fronte a ingentissime spese che causarono malcontenti.[30][31]

Nel prosieguo delle guerre d'Italia avvenne un fatto di grave portata: nel 1527 truppe imperiali di Carlo V, composte principalmente da lanzichenecchi di fede protestante, saccheggiarono Roma compiendo massacri nella popolazione e ingenti danni al patrimonio artistico; papa Clemente VII dovette trovare rifugio a Castel Sant'Angelo. L'evento ebbe grandi ripercussioni, non solo sulla Città Eterna ma su tutta la politica del continente; la situazione si stabilizzò nel 1530 quando il pontefice mise sul capo di Carlo la corona ferrea di imperatore e questi restituì alla Chiesa i suoi possedimenti. Tale incoronazione accrebbe il proposito dell'imperatore di essere guida della Cristianità e di proteggerla dalla riforma protestante oltre che dalla minaccia dell'Impero ottomano che aveva già conquistato il Regno d'Ungheria fermandosi solo nel 1529 dopo aver tentato di assediare Vienna.[11]

Nel 1555, all'età di 55 anni, Carlo V decise di abdicare dividendo i suoi possedimenti tra due successori: al fratello Ferdinando I d'Asburgo cedette la corona imperiale e i territori della Monarchia asburgica (dando origine al ramo degli Asburgo d'Austria), mentre al figlio Filippo vennero consegnate le corone di Spagna, Castiglia, Sicilia e delle Nuove Indie a cui seguirono anche quelle dei Paesi Bassi e della Franca Contea (ramo degli Asburgo di Spagna). Fu proprio quest'ultimo che contribuì a mettere fine alle guerre d'Italia firmando nel 1559 la pace di Cateau-Cambrésis con Elisabetta I d'Inghilterra ed Enrico II di Francia. Con questo trattato tutti gli Stati italiani persero la loro autonomia ed entrarono nell'orbita della Spagna, chi direttamente come il Ducato di Milano, lo Stato dei Presidi, il Regno di Napoli, di Sicilia e di Sardegna che divennero parte della corona spagnola governati da viceré o governatori; chi indirettamente, come lo Stato Pontificio, il Granducato di Toscana o la Repubblica di Genova. La Repubblica di Venezia fu l'unica a mantenere la propria indipendenza anche se dovrà scendere a patti con la Spagna per poter continuare la guerra contro gli Ottomani nel Mediterraneo.[32][33][34]

Espansionismo ottomano

Dopo aver preso Costantinopoli nel 1453 i turchi ottomani continuarono la loro espansione arrivando a conquistare anche la Siria e l'Egitto. L'apice dell'impero si ebbe durante il regno del sultano Solimano il Magnifico iniziato nel 1494. Istanbul, il nuovo nome di Costantinopoli, sotto Solimano divenne una città più popolosa di qualsiasi altra europea e nel contempo si dotò di grandiose opere architettoniche progettate dall'architetto Sinān. Solimano è ricordato soprattutto per la sua attività legislativa, promuovendo la realizzazione di un codice di leggi, e per le sue imprese militari che condusse instancabilmente per tutta la vita; celebre la sua vittoria nella battaglia di Mohács del 1526, nella quale sbaragliò le truppe cristiane conquistando il Regno d'Ungheria e aprendosi la strada verso Vienna che assedierà nel 1529 senza però riuscire a prenderla. Negli stessi anni, il suo ammiraglio Khayr al-Dīn Barbarossa conquistava Algeri e Tunisi facendone dei covi per i pirati barbareschi che da lì si spingevano fino a razziare le coste italiane e spagnole. Solimano non tralasciò nemmeno la frontiera orientale con l'impero safavide, avversario anche sulla dottrina religiosa in quanto sciita.[35][36]

Con Solimano gli Ottomani, dunque, arrivarono a rappresentare una reale minaccia per l'Europa cristiana. Carlo V rispose nel 1535 con una campagna di successo contro i pirati, mentre l'isola di Malta si distinse nel 1565 per un'eroica resistenza; ciò non riuscì a Cipro, all'epoca possedimento veneziano, che cadde tre anni più tardi. La fortemente celebrata vittoria dei cristiani riuniti nella Lega Santa voluta da papa Pio V nella battaglia di Lepanto del 1571 non servì a fermare l'espansionismo turco nel Mediterraneo e nei Balcani. Bisognerà aspettare il 1683, quando il fallimento nella presa di Vienna ridimensionerà le ambizioni di conquista degli Ottomani, costretti alla firma della pace di Carlowitz, sancendo di fatto il declino a cui stava andando incontro il loro impero.[37][38]

Formazione degli Stati-nazione e guerre di religione

Il processo già avviato nel Medioevo di formazione degli Stati-nazione ebbe il suo culmine del XVI secolo. Sotto il regno di Filippo II la Spagna raggiunse il massimo splendore, periodo conosciuto come Siglo de Oro. Tuttavia iniziarono anche a manifestarsi i primi segni di decadenza. Mancava il ceto della borghesia, fondamentale per la crescita dell'economia e le ingenti importazioni di metalli preziosi dalle colonie americane non contribuivano a far crescere l'economia del paese ma venivano utilizzate per saldare i debiti contratti con altri Stati.

Nel XVII secolo la Francia fu sconvolta da sanguinose guerre di religione che contrapposero i francesi di fede cattolica a quelli di fede calvinista, gli ugonotti. Il calvinismo fu dapprima perseguitato dal sovrano Enrico II, ma quando la corona passò alla moglie Caterina de' Medici i protestanti la politica mutò. Questo provocò un grosso malcontento tra le file cattoliche che per diversi anni fecero guerra ai calvinisti. La pace venne raggiunta solo dopo l'incoronazione di Enrico IV che con l'editto di Nantes nel 1598 consentì a tutti i francesi la libertà di culto.[39]

Dopo la travagliata guerra delle due rose, l'Inghilterra durante il XVI secolo fu relegata a un ruolo marginale, dovuto anche alla debolezza militare e allo scisma anglicano, voluto da re Enrico VIII, che divise la chiesa inglese da quella cattolica. Il distacco da Roma venne portato a termine sotto il lungo e prospero regno di Elisabetta I d'Inghilterra (1558-1603) che attuò una violenta repressione contro i cattolici arrivando a mettere a morte la cugina Maria Stuart. L'esecuzione di Maria aggravò i rapporti con la cattolicissima Spagna; nel 1570 una flotta di corsari inglesi cominciò ad attaccare e a depredare le navi spagnole. Nel 1588 una potente flotta spagnola, l'Invincibile Armata, attaccò il regno ma fu sconfitta e in gran parte distrutta: per la Spagna si trattò di una sconfitta gravissima mentre l'Inghilterra si avviò a diventare una forte potenza marittima. Alla morte di Elisabetta I, dato che non era sposata e non aveva figli, la corona passò alla famiglia degli Stuart.[40]

All'epoca di Filippo II di Spagna i domini olandesi erano suddivisi in diciassette Province. Per secoli le civiltà fiamminghe e olandesi si erano governate autonomamente e avevano goduto di un solido sviluppo economico. Il Re di Spagna impose sulla popolazione il cattolicesimo, provocando un grande malcontento soprattutto da parte di tutti i calvinisti, che nel 1566 diedero vita a una riforma antispagnola. La Spagna, cercando di riaffermare la propria autorità, fece una violenta repressione e impose un maggior controllo anche sull'attività urbana. Ma a questo suscitò la ribellione anche dei cattolici che temevano di perdere la libertà cittadina. Si unirono così nel 1576 ai calvinisti per una ribellione e firmarono un patto di unione nazionale.

Anche la Polonia, dopo aver raggiunto il proprio apogeo politico-economico tra Quattrocento e Cinquecento, inizia ad attraversare un lento declino, che porterà alla scomparsa del regno per l'ingerenza delle confinanti potenze europee (Prussia, Austria e Russia). Nell'Età moderna in Scandinavia si smembra l'Unione di Kalmar e sorgono la Svezia e la Norvegia, mentre la Finlandia rimane sotto il governo svedese. In seguito la Norvegia viene conquistata dai danesi e la zona degli attuali Paesi baltici (sotto il governo svedese) viene conquistata dai russi. Infine, in Russia, dopo una lunghissima lotta contro i Mongoli Ivan il Terribile giunge all'indipendenza e si autoproclama Zar. Dopo la sua morte segue un periodo di disordini politici.

Ma la formazione degli Stati non fu un fenomeno che coinvolse tutta la popolazione europea. Nel Sacro Romano Impero, ormai tramontata l'idea di un impero universale europeo, il territorio continuò a essere diviso in centinaia di regnicoli. Essi erano divisi anche sulla fede religiosa, chi di confessione cattolica, chi protestante e non mancarono gravi scontri armati tra i due schieramenti, come la già ricordata guerra di Smalcalda. La, seppur momentanea, pace venne trovata con il trattato di Augusta del 1555 che, tuttavia, sanciva la divisione di fatto del regno secondo il principio Cuius regio, eius religio.[41] Anche l'Italia, uscita devastata e posta in gran parte sotto il dominio spagnolo, non riuscì ad affermare la propria identità nazionale perseverando nella sua frammentaria geografia politica.[42]

L'Asia tra il XVI e il XVIII secolo

Cina: dinastie Ming e Qing

Durante l'era della dinastia Ming, al potere tra il 1368 e il 1644, la Cina era il paese più avanzato nella matematica e nelle scienze, tuttavia ben presto venne raggiunta e superata dagli europei.[43] Gli storici hanno proposto diversi motivi per tale rallentamento tra cui l'incapacità di capitalizzare i suoi primi vantaggi e la mancanza di una "rivoluzione scientifica" a causa della difficoltà a superare le tradizioni confuciane.[44]

Nei primi decenni sotto i Ming, l'urbanizzazione del paese aumentò man mano che la popolazione cresceva e la divisione del lavoro diventava più complessa. Anche i grandi centri urbani, come Nanchino e Pechino, contribuirono alla crescita dell'industria privata. In particolare si affermarono le industrie di piccola scala, spesso specializzate in oggetti di carta, seta, cotone e porcellana. Tuttavia la maggior parte della Cina era composta da centri urbani relativamente piccoli dotati di propri mercati. Durante il XVI secolo fiorì il commercio via mare con l'Impero portoghese, spagnolo e olandese. Tali scambi fecero giungere un'enorme quantità di argento, di cui la Cina all'epoca aveva un disperato bisogno in quanto il suo precedente sistema basato sulla moneta cartacea era da tempo andato in crisi per colpa di una fortissima inflazione.[45][46]

Successivamente, con il declino della dinastia, la Cina tornò a isolarsi volontariamente.[47] Nonostante le politiche isolazioniste, l'economia soffrì ancora di una forte inflazione dovuta a una sovrabbondanza di argento spagnolo che entrava nella sua economia attraverso nuove colonie europee come Macao.[48] Inoltre il paese dovette affrontare dure e costose guerre, seppur vittoriose, per proteggere la penisola coreana dai tentativi di invasione giapponesi.[49] La crisi commerciale che colpì l'Europa intorno al 1620 fece sentire i suoi negativi effetti sull'economia cinese.[50] La situazione fu ulteriormente aggravata da un periodo climatico non favorevole per l'agricoltura, dal verificarsi di calamità naturali e da improvvise epidemie. Un tale drammatico scenario aveva fortemente indebolito l'autorità del governo, così nel 1644 la dinastia Ming lasciò il posto, dopo un breve periodo di transizione dominato dal ribelle Li Zicheng, alla dinastia Qing che fu l'ultima a governare sulla Cina imperiale.

Shogunati giapponesi

All'inizio dell'Età moderna il Giappone era governato da un sistema di tipo feudale. L'imperatore, a cui erano attribuite qualità semi-divine era formalmente al vertice dell'organizzazione gerarchica ma il vero potere si trovava nelle mani dello Shōgun, una carica, divenuta nel tempo ereditaria, che assumeva su di sé le prerogative di capo militare e di primo ministro. Sotto di loro vi erano i signori feudali, chiamati Daimyō, che controllavano con potere assoluti le province a loro assegnate disponendo del servizio della casta guerriera dei samurai sostanzialmente equivalente a quella della cavalleria medievale europea.[51] Questo era l'assetto del Giappone quando, nel 1467, iniziò il cosiddetto "periodo Sengoku", caratterizzato da vasta crisi politica in cui i piccoli feudi si trovavano costantemente in guerra tra loro. Intorno alla metà del XVI secolo i giapponesi entrarono in contatto con i portoghesi da cui adottarono molte delle tecnologie e delle pratiche culturali europee sia in campo militare (l'archibugio, armature in stile europeo, navi europee), sia religioso (cristianesimo), sia artistico e linguistico con l'integrazione di un vocabolario occidentale nella lingua giapponese.

L'autorità del governo centrale fu in gran parte ristabilita grazie a Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi che dettero inizio al periodo Azuchi-Momoyama. Sebbene venga spesso indicato il 1573 come data di inizio, in termini più ampi, la nuova era si aprì in realtà con l'ingresso di Oda Nobunaga a Kyoto nel 1568 alla guida dell'esercito allo scopo di insediare Ashikaga Yoshiaki come quindicesimo e ultimo shōgun dello shogunato Ashikaga. La battaglia di Sekigahara combattuta nel 1600 fu un punto di svolta nella storia del Giappone: l'armata orientale, guidata da Tokugawa Ieyasu, uno dei generali di Hideyoshi, si impose contro i suoi rivali del clan Tokugawa. Con tale vittoria, Ieyasu, pose la prima pietra per l'egemonia sul paese che consolidò tre anni più tardi fondando lo shogunato Tokugawa che sarà l'ultima dittatura militare a regnare sul paese garantendo un periodo di pace e stabilità politica conosciuto come "periodo Edo".[52][53]

Corea

Nel 1392, il generale Yi Seong-gye dette inizio alla dinastia Joseon grazie a con un colpo di Stato in gran parte incruento. Yi Seong-gye spostò la capitale della Corea nella sede dell'odierna Seul.[54] La dinastia fu fortemente influenzata dal confucianesimo, che svolse anche un ruolo importante nel plasmare la forte identità culturale della Corea.[55][56]

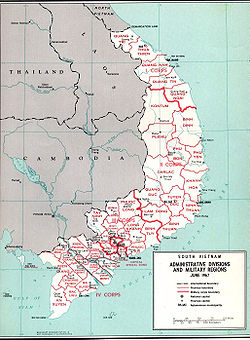

Durante la fine del XVI secolo, la Corea fu invasa due volte dal Giappone, la prima nel 1592 e di nuovo nel 1597. In entrambe le occasioni i giapponesi non riuscirono nell'impresa per via della resistenza postagli dell'ammiraglio Yi Sun-sin, il venerato comandante navale coreano, che guidò la marina coreana utilizzando avanzate navi rivestite di metallo conosciute come navi testuggine. Poiché le navi erano armate di cannoni, la marina dell'ammiraglio Yi fu in grado di demolire le flotte d'invasione giapponesi, distruggendo centinaia di navi nella seconda invasione del Giappone.[56] Durante il XVII secolo, la Corea fu nuovamente invasa, questa volta dai manciuriani, che in seguito avrebbero conquistato la Cina come dinastia Qing. Nel 1637, il re Injo fu costretto ad arrendersi alle forze Qing e gli fu ordinato di inviare principesse come concubine al principe Dorgon.[57]

L'India dei Moghul

Tra il 1451 e il 1526 il subcontinente indiano fu governato dalla dinastia Lodi, l'ultima famiglia regnante del sultanato di Delhi. L'ultimo sovrano della dinastia, Ibrahim Lodi, venne sconfitto e ucciso dall'esercito turco-mongolo di fede islamica guidato da Babur, detto il "conquistatore", nella prima battaglia di Panipat. Una volta sottomesso l'India settentrionale, Babur dette vita all'impero Moghul, destinato a governare la regione fino agli inizi del XVIII secolo arrivando a espandersi per gran parte dell'Hindustan.[58][59]

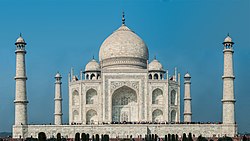

In breve, sotto i Moghul l'India divenne la più grande economia mondiale del tempo sostenuta da una vera e propria potenza manifatturiera votata in particolare alla produzione tessile.[60][61] L'apice venne raggiunto sotto il lungo regno di Akbar, detto il grande, al potere tra il 1556 e il 1605. Il sovrano perfezionò il sistema di divisione territoriale in province e distretti, già utilizzato dal XII secolo, e introdusse miglioramenti nell'apparato amministrativo e in particolare in quello della riscossione dei tributi. Sotto Akbar le città, spinte dai commerci anche internazionali, fiorirono. Si stima che in quel tempo il prodotto interno lordo del paese valesse da solo un quarto di quello mondiale e che fosse superiore a quello complessivo europeo. Anche la cultura, la letteratura e l'arte andarono incontro a un periodo particolarmente favorevole. Le più importanti opere d'architettura indiane, come il celebre Taj Mahal, furono realizzate in questo periodo.[62][63]

Oltre ai successi in campo economico e militare, Akbar è noto anche per gli sforzi in campo religioso in quanto fu impegnato nel far convivere le religioni maggioritarie del regno, come l'induismo professato dalle popolazioni autoctone e l'Islam proprio, invece, dei conquistatori Moghul. Le due religioni erano diversissime, dividendone i fedeli in molteplici campi che spaziavano dal culto dei morti, all'alimentazione, al diritto famigliare, causando spesso tensioni che sfociavano nel sangue. La politica di tolleranza inaugurata da Akbar venne continuata dai suoi successori fino al regno di Aurangzeb il quale, giunto sul trono nel 1658, revocò tutte le disposizioni a favore dell'induismo causando le rivolte dei guerrieri sikh. Con la morte di Aurangzeb, avvenuta nel 1707, si pone convenzionaliste la fine del "periodo classico" dell'India,[64][65] anche se la dinastia Moghul continuò a regnare per oltre un secolo. Gli anni successivi furono contraddistinti da una lenta quanto inesorabile decadenza: le spinte autonomiste delle varie regioni, i conflitti armati interni, la debolezza del potere centrale, furono tutti elementi che portarono la Compagnia britannica delle Indie orientali a penetrare sempre di più nel paese, ottenendo concessioni territoriali che un po' alla volta gli permisero di porre gran parte del subcontinente sotto il proprio dominio.[64]

Asia centrale

Tra il XVI e l'inizio del XVIII secolo, l'Asia centrale si trovava sotto il dominio degli uzbeki mentre le regioni dell'Estremo Oriente erano governate dai pashtun locali. Tra il XV e il XVI secolo, dalle steppe giunsero varie tribù nomadi, tra cui i Kipčaki, i Naiman, i Kangly, i Ongirrat e i Manghud. Questi gruppi erano guidati da Muhammad Shaybani, il Khan degli uzbeki.

Il lignaggio dei pashtun afgani risale alla dinastia Hotaki. In seguito alle conquiste musulmane arabe e turche, i pashtun ghazi (guerrieri per la fede) invasero e conquistarono gran parte dell'India settentrionale durante il periodo della dinastia Lodi e della dinastia Suri. I guerrieri pashtun invasero anche la Persia cogliendo una fondamentale vittoria nella battaglia di Gulnabad. In seguito, i Pashtun fondarono l'Impero Durrani.

America, Australia e Africa dopo l'arrivo degli europei

Dopo l'arrivo dei primi esploratori, i primi a formare un proprio impero coloniale nelle Americhe furono gli spagnoli che si erano stabiliti prevalentemente in Messico e in Perù. I territori del nuovo mondo erano governati da viceré che rappresentavano l'autorità suprema ed erano affiancati da tribunali con potere giudiziario detti Audiencia. I viceré provenivano tutti dalla madrepatria ed erano di nomina regia. Più tardi i portoghesi consolidarono le proprie colonie nell'attuale Brasile (Colonia del Brasile) adottando un sistema amministrativo del tutto simile a quello spagnolo anche se il vicereame venne ufficialmente istituito solo nel 1714. Nella regione i portoghesi riuscirono a creare un florido sistema produttivo basato soprattutto sulle piantagioni di canna da zucchero in cui lavoravano schiavi africani giunti tramite la tratta atlantica. Non mancarono anche lo sfruttamento delle risorse minerarie e in particolare l'estrazione di metalli preziosi quali oro e argento. Altre esportazioni rilevanti furono quelle del cuoio, del cacao, del caffè, del tabacco.[66]

Lo sfruttamento da parte dei coloni della popolazione locale venne mitigata dall'arrivo dei missionari, in particolare appartenenti all'ordine dei gesuiti, che fondarono comunità, dette anche "riduzioni" in cui oltre a tentare di evangelizzare e civilizzare gli indigeni gli si offriva protezione. L'obiettivo dei missionari nel nuovo mondo fu quello di creare una società con i benefici e le caratteristiche della cosiddetta società cristiana europea, però priva dei vizi e degli aspetti negativi. La maggior parte di queste comunità sorsero in Brasile, Paraguay, Argentina, Bolivia e Uruguay.[67]

Sebbene il primo europeo a scoprire l'Australia fosse stato l'olandese Abel Tasman negli anni 1640, fu solo dopo l'arrivo dell'inglese James Cook che nacque l'interesse europeo per quella terra. Prima dell'arrivo degli europei, l'Australia era abitata dagli aborigeni australiani che erano cacciatori-raccoglitori. Quando gli inglesi si stabilirono intorno al 1770 fecero dell'Australia una colonia penale dove confinare i criminali più pericolosi e recidivi. Questi vennero impiegati i lavori forzati ma, nel contempo, dettero vita a una forte comunità dotata di spirito imprenditoriale formata soprattutto dai loro discendenti.[68]

Nell'Africa subsahariana prima dell'arrivo degli europei, giunti per razziare schiavi e oro, nel primo millennio si erano formati lungo il Niger alcuni regni (Impero ashanti, regno del Benin, regno del Congo,...) la cui economia si basava prevalentemente sull'agricoltura e su scambi commerciali che partivano dalle coste orientali. Frequenti scontri tribali caratterizzavano la vita di questi regni; cosa che favorì la colonizzazione dei portoghesi, giunti verso la fine del XV secolo[69].

L'Europa nel XVII secolo

Scienza e cultura

Il XVI e il XVII secolo furono attraversati da una fase di straordinario sviluppo della scienza, tanto che gli stessi contemporanei furono consci di vivere una vera e propria rivoluzione scientifica. L'inizio di questo sviluppo si fa solitamente coincidere con il 1543, data di pubblicazione dell'opera di Niccolò Copernico Sulle rivoluzioni delle sfere celesti con cui si mise in discussione il sistema geocentrico, che poneva la Terra al centro dell'Universo con tutti i corpi celesti che gli ruotavano intorno, a favore di quello eliocentrico in cui al centro vi era invece il Sole. Tale innovazione ebbe ripercussioni profondissime ponendo in crisi molti assiomi della scienza aristotelica ben radicati nella società e negli insegnamenti cristiani. Il lavoro di Copernico trovò molti sostenitori in tutta Europa nonostante la condanna ricevuta da parte della Chiesa di Roma alimentando nuove correnti filosofiche; il filosofo Giordano Bruno pagò con la vita la sua strenua difesa delle nuove idee che andavano circolando.[70][71] I calcoli di Copernico vennero continuati da Giovanni Keplero, che ne fornì una dimostrazione, e da Galileo Galilei che, grazie all'utilizzo del primo telescopio rifrattore, aggiunse ulteriori scoperte come le macchie solari o i satelliti di Giove. Galilei è accreditato dai più anche per essere stato l'iniziatore del metodo scientifico successivamente perfezionato da molti altri scienziati e in particolare dal lavoro i principi matematici della filosofia naturale pubblicato nel 1687 da Isaac Newton.[72][73]

Anche la medicina visse un periodo di grandi innovazioni e in particolare nell'anatomia che beneficiò dell'abrogazione del divieto di dissezione dei cadaveri. Così, già nel 1534, l'anatomista Andrea Vesalio poté pubblicare una serie di tavole anatomiche che mostravano con un dettaglio e una precisione mai raggiunta prima gli organi umani. Verso la fine degli anni 1620 William Harvey pubblicò i suoi lavori con cui descriveva la circolazione del sangue.[74]

Consci della necessità che tale «accumulo» di sapere che andava a formarsi necessitasse di condivisione, alcuni uomini di scienza e ricchi mecenati fecero nascere in tutta Europa accademie scientifiche ove riunire insieme i più grandi studiosi del tempo; la prima di queste fu l'Accademia dei Lincei, fondata nel 1603 a Roma e di cui lo stesso Galilei fece parte.[75] Certamente degna di menzione la Royal Society nata nel 1660 a Londra grazie all'iniziativa di John Evelyn e altri accademici allo scopo di promuovere l'eccellenza scientifica come viatico per il benessere della società e ben presto divenuta un «prezioso sistema di comunicazione tra studiosi».[76]

Tra la fine del XVI secolo e l'inizio del successivo in Italia si sviluppò, per propagarsi in tutta Europa, il Barocco, un movimento estetico, ideologico e culturale che influenzò il mondo delle arti, della letteratura, della musica. L'arte barocca fiorì a Roma grazie alle eminenti opere di artisti del calibro di Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini e Pietro da Cortona anche se lo snodo fondamentale fu costituito dall'opera di Caravaggio. Nucleo pulsante della nuova sensibilità è la tensione dinamica, che si esprime in una ricca gamma di soluzioni stilistiche: l'andamento curvilineo dei corpi architettonici, il sistematico ricorso alla figura bifocale dell'ellisse, l'adozione della colonna tortile e del frontone "rotto", la plastica concitazione delle figure, il rigoglio vaporoso dei drappeggi, la proliferazione dell'ornamento, la dilatazione pittorica delle superfici. Per quanto riguarda la letteratura barocca, gli autori frequentarono con disinvoltura tutti i generi letterari, dal poema alla lirica, dal dramma al romanzo, dalla cronaca di viaggio al saggio erudito, con coraggioso sperimentalismo. La musica barocca solitamente compre un arco di tempo più vasto ma tra i più importanti compositori del Seicento troviamo, oltre a Claudio Monteverdi a cui si attribuisce la nascita dell'opera e il superamento della musica rinascimentale, Arcangelo Corelli, Alessandro Stradella, Dietrich Buxtehude, Heinrich Schütz, Jacques Champion de Chambonnières (considerato il fondatore della scuola clavicembalistica francese), Sigmund Theophil Staden e Johann Jakob Froberger.

La guerra dei trent'anni

Con la pace di Augusta del 1555 si era raggiunta una tregua in Germania tra cattolici e protestanti. Questa però era molto instabile, tanto che dopo un paio di decenni la situazione andò a deteriorarsi. Sulla scia della controriforma e a seguito dell'intensa predicazione dei Gesuiti la fazione cattolica divenne sempre più rigida e intollerante verso i protestanti che, in ottica difensiva, si riunirono dell'unione evangelica; i cattolici risposero associandosi nella lega cattolica. Un tale clima, dominato da fanatismi e intransigenze dottrinali, ebbe ripercussioni anche sulle comunità ebraiche, che subirono persecuzioni e sul fenomeno della caccia alle streghe che si intensificò.[77]

La situazione precipitò con la salita al trono di Boemia di Ferdinando II d'Asburgo, fervente cattolico e destinato a divenire imperatore. Le continue vessazioni a cui furono sottoposti i nobili protestanti spinsero alcuni di loro ad assaltare il castello di Praga e a gettare dalla finestra alcuni governatori imperiali; poco dopo la Dieta di Boemia elesse come proprio sovrano Federico V del Palatinato, capofila dell'unione evangelica: era così iniziata la guerra dei trent'anni. Come reazione la lega Cattolica scese in guerra e, guidata dal conte di Tilly, sconfisse pesantemente i protestanti nella battaglia della Montagna Bianca combattuta nel 1620.[78]

In breve tempo la guerra, iniziata come un conflitto tra protestanti e cattolici, arrivò a coinvolgere tutti gli Stati europei. La cattolica Spagna scese immediatamente in campo a fianco degli imperiali provocando l'ingresso nello scenario della Repubblica delle Sette Province Unite e dell'Inghilterra dalla parte dei protestanti. Federico V del Palatinato trovò l'appoggio anche di Cristiano IV di Danimarca. L'ampliamento del conflitto non mutò tuttavia le sorti di questi primi anni di guerra, con gli eserciti imperiali, aiutati anche dalla guida i Albrecht von Wallenstein, continuarono a cogliere vittorie tanto che Ferdinando d'Asburgo, ora divenuto imperatore, si sentì talmente forte da emanare nel 1629 l'editto di Restituzione con cui i protestanti venivano obbligati a restituire i beni ecclesiastici, secolarizzati dopo il 1552. La paura dell'eccessivo potere che la dinastia asburgica stava acquisendo, spinse il Regno di Svezia, su pressioni della Francia del cardinale Richelieu, a scendere direttamente in campo a favore della fazione protestante.[79]

L'entrata della Svezia, nonostante la morte in battaglia del re Gustavo II Adolfo, cambiarono le sorti della guerra a favore dell'unione evangelica. Tale situazione di vantaggio fece scendere in campo direttamente anche la Francia, cosicché l'ultima fase del conflitto prese i connotati della continuazione della rivalità franco-asburgica per l'egemonia sulla scena europea.[80]

Secolo d'oro olandese

La ribellione iniziata nel 1566 contro la Spagna portò le province settentrionali dei Paesi Bassi nel 1581 a dichiararsi indipendenti dalla sovranità di Filippo II e a dare vita alla Repubblica delle Sette Province Unite. Nel nuovo Stato ogni città mantenne la propria sostanziale autonomia garantite da forme di autogoverno pur riconoscendo gli Stati Generali come organo supremo a cui partecipavano rappresentanti di ogni provincia con uguale diritto di voto anche se l'Olanda di fatto vantava una incontrastata superiorità. L'indipendenza comportò enormi benefici nelle tradizionali attività di commercio via mare, già peraltro ben floride.[81]

La necessità di avventurarsi in imprese commerciali complesse e talvolta pericolose diede l'impulso alla fondazione della Compagnia olandese delle Indie orientali. Nata nel 1602 dalla fusione di dieci precedenti compagnie, essa è considerata una delle prime società per azioni della storia e a lei venne affidato in regime di monopolio, che nella teoria economica del tempo era giudicato un sistema auspicabile, tutto il commercio con i popoli dell'oceano indiano. La compagnia, dotata di una propria flotta e di propri uomini armati, raggiunse un potere eccezionale, non solo economico ma addirittura politico. Sull'esempio dei suoi enormi guadagni venne fondata anche la Compagnia olandese delle Indie occidentali che, tuttavia, ebbe minor fortuna.[82]

Un così prospero sviluppo commerciale non poté non prescindere dalla presenza di avanzate istituzioni finanziarie. I titoli di credito, già scambiati fin dal Medioevo, divennero uno strumento abituale di mercanti e banchieri; nel 1609 venne fondata la Amsterdamsche Wisselbank (banca dei cambi di Amsterdam), una vera e propria banca pubblica, il cui modello venne replicato anche altrove. Negli stessi anni aprì agli scambi finanziari la borsa di Amsterdam in cui si negoziavano lettere di cambio, titoli di debito pubblico e azioni delle compagnie, talvolta dando vita anche a fenomeni puramente speculativi.[83] Il commercio non fu, tuttavia, l'unico protagonista dell'economia delle Province Unite: industria, cantieristica navale, settore tessile, lavorazione dei diamanti, agricoltura e produzione di birra e distillati, furono tutti settori di grande redditività. Un diffuso benessere economico a sua volta spingeva i consumi e dunque l'economia in generale; mobili, tappeti, tessuti ricercati, oggetti ornamentali, quadri, ecc. non si trovavano solamente nelle case dei ricchi ma anche il ceto medio poteva disporne.[84]

Ma non solo l'economia caratterizzò il Secolo d'oro olandese, la tolleranza religiosa e il cosmopolitismo furono gli artefici anche di un marcato dinamismo culturale. Ogni villaggio disponeva di una propria scuola mentre l'istruzione superiore era garantita dalla presenza di cinque università di cui quella di Leida era la più importante. Amsterdam divenne uno dei più importanti centri editoriali dove si potevano pubblicare opere che nel resto dell'Europa venivano bandite. La pittura del Secolo d'oro olandese ebbe compre protagonisti di tantissimi artisti tra cui Rembrandt, Frans Hals, Jan Vermeer. Nel campo giuridico, Ugo Grozio teorizzò un diritto valido universalmente, gettando le badi per il diritto internazionale e costituendo un caposaldo del pensiero giuridico moderno, mentre il filosofo Benedetto Spinoza è considerato uno dei maggiori esponenti del razionalismo, antesignano dell'Illuminismo e della moderna esegesi biblica.[85]

Guerra civile inglese e le sue conseguenze

Essendo Elisabetta I d'Inghilterra senza figli, alla sua morte il trono andò al re di Scozia Giacomo Stuart che unì le corone. Il suo regno fu contrassegnato da difficoltà finanziare dovute alle ingenti spese militari e al mantenimento di una sfarzosa corte, a cui il re rispose aumentando le imposizioni fiscali generando così malcontento nei propri sudditi.[86] Tali problemi continuarono anche con suo figlio e suo successore, Carlo I d'Inghilterra, la cui politica religiosa relativamente vicina alla chiesa cattolica servì solo ad aggravare la distanza tra la corona e il popolo.[87] Inoltre, Carlo si trovò a dover chiedere nuovi finanziamenti al parlamento inglese per far fronte agli scozzesi che si erano armati contro di lui per sostenere alcune loro rivendicazioni. Il parlamento prese l'occasione per chiedere al re in cambio alcune prerogative ma Carlo rispose sciogliendolo momentaneamente. Una volta riconvocato, i rapporti con il sovrano non mutarono certamente in meglio, tanto che Carlo tentò, senza successo di far arrestare alcuni parlamentari particolarmente ostili scatenando la furia dei cittadini di Londra già sollevatisi contro la corona a seguito di una crisi commerciale che stava attanagliando la città: la guerra civile inglese ebbe così inizio.[88]

Nella battaglia di Naseby del 1645 l'esercito realista venne pesantemente sconfitto da quello repubblicano guidato da Oliver Cromwell e lo stesso sovrano dovette consegnarsi agli scozzesi per trovare salvezza. Fuggito, venne nuovamente sconfitto e questa volta cadde prigioniero. Dopo essere stato processato finì per essere decapitato nel palazzo di Whitehall nel 1649; poco dopo venne abolita la camera dei Lord e proclamato il Commonwealth of England.[89] Assunto il titolo di lord protettore, Cromwell in realtà instaurò un regime di dittatura militare confermando comunque le sue doti di leader riuscendo in breve tempo a pacificare la Scozia, a soffocare le rivolte in Irlanda e a ristabilire l'ordine in Inghilterra; sotto il suo comando l'esercito inglese vinse la prima guerra anglo-olandese facendo ottenere al paese importati accordi commerciali. Inoltre, grazie anche a un'alleanza con la Francia, sconfisse la Spagna in un conflitto protrattosi dal 1655 al 1660. Alla sua morte, avvenuta nel 1658, le redini del regime vennero prese dal figlio Richard che tuttavia si dimise dalla carica solamente due anni più tardi conscio non riuscire a far fronte alle evidenti instabilità del suo potere. A seguito di ciò il parlamento restaurò la monarchia e la dinastia Stuart consegnando il trono a Carlo II, il figlio del re giustiziato undici anni prima.[90]

Morto nel 1685 Carlo, ci si trovò con il problema della successione al trono: una parte del Parlamento, appartenente al partito Whig, non voleva che il fratello minore del defunto re, Giacomo, prendesse il potere in quanto apertamente cattolico, mentre i Tory sostenevano la necessità di rispettare la linea di successione. Alla fine, il 23 aprile 1685, Giacomo II venne incoronato. Il suo regno iniziò subito con atti di dispotismo creando forti malcontenti. I dissidenti si rivolsero a Guglielmo III d'Orange, marito della primogenita del re, che il 5 novembre 1688 sbarcò a Torbay costringendo Giacomo II a trovare rifugio in Francia. Il parlamento incoronò come nuovi sovrani Guglielmo e la moglie Maria II congiuntamente e poco dopo, nel 1689, emanò il Bill of Rights, considerato ancora oggi uno dei cardini del sistema costituzionale del Regno Unito, con cui il paese divenne una monarchia costituzionale. La cosiddetta "Gloriosa rivoluzione" fu così compiuta.[91]

L'età dei lumi e delle rivoluzioni

Assolutismo e società dell'Ancien Régime

Nei secoli XVII e XVIII in molti stati l'Europa andò ad affermarsi un sistema politico, conosciuto come assolutismo monarchico, caratterizzato dalla presenza al vertice di governo di un monarca detentore unico dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario secondo la giustificazione del "diritto divino dei re". In questo contesto il sovrano si dichiarava superiore a qualsiasi legge e senza altra autorità, né temporale né spirituale, sopra di egli. Tale situazione fu la conseguenza di alcuni processi già iniziati già secoli addietro in pieno basso medioevo, tra cui la conquistata supremazia della corona sulla nobiltà sempre più relegata a un ruolo di secondo piano e alla non più distinzione tra il potere civile e quello religioso.[92][93] Teorizzato anche da celebri filosofi del tempo, come Jean Bodin e Thomas Hobbes, l'assolutismo ebbe fortissime ripercussioni sulla società civile del tempo sempre più stratificata in diverse classi con privilegi, anche giuridici, differenti.[94] Tuttavia vi furono anche ulteriori forme di governo diverse come la monarchia costituzionale presente in Inghilterra, l'oligarchia nella repubblica di Venezia o il feudalesimo aristocratico in Polonia.[95]

La società di Ancien Régime, come viene solitamente conosciuto questo sistema, fu caratterizzata da diversi aspetti. Innanzitutto si deve osservare che l'Europa del XVIII secolo conobbe un progressivo sviluppo demografico che portò la popolazione quasi a raddoppiare, passando dai quasi 118 milioni a 193, con Londra, Parigi e Napoli le città più popolose. Le cause furono molteplici e non tutte ancora ben individuate: se l'improvvisa scomparsa della peste, gli ultimi focolai furono a Marsiglia nel 1720 e a Messina nel 1743, giocò certamente un ruolo nella riduzione della mortalità, il perdurare di epidemie di tifo, dissenteria e influenza continuavano a mietere vittime.[96] La popolazione era rigidamente divisa in ceti sociali riassumibili in nobiltà, clero e contadini; ogni ceto aveva i propri diritti civili e le possibilità di migliorare il proprio status erano assai ridotte. Tale sistema rappresentava "qualcosa di fisso, di eternamente valido".[97] L'agricoltura era l'attività che vedeva impegnate la maggioranza della popolazione. Sebbene qualche contadino fosse riuscito a raggiungere una certa prosperità, la maggioranza di essi conduceva una vita misera spesso relegata alla mera sussistenza e forme simili alla servitù della gleba erano ancora presenti accanto ai privilegi dei ricchi nobili proprietari terrieri. La mezzadria era il contratto agrario più diffuso anche se talvolta si ricorreva anche all'enfiteusi.[98] Le rivolte dei contadini furono frequenti: una di queste, scoppiata nel 1775 in Boemia permise di ottenere una serie di riforme contro la schiavitù mentre poco prima vi era stata la rivolta di Pugačëv in Russia.[99] Il clero, il secondo ceto, era assai numeroso arrivando, in alcune regioni, a comprendere oltre il 5% della popolazione. La nobiltà rappresentava la classe dirigente e godeva di numerosi privilegi. Era anche una classe molto statica: vincoli sulla trasmissione del patrimonio famigliare, come l'istituto del fedecommesso, la resero comunque meno attiva nel panorama economico dove perse man mano il ruolo di protagonista.[100]

Nonostante l'apparente immobilismo, la società settecentesca vide al suo interno anche grandi evoluzioni. Una di queste fu legata alla condizione femminile che andò incontro a moderati miglioramenti. Maggiore, infatti, fu l'attenzione agli affetti coniugali, al preservare la donna da eccessive gravidanze, a consentirgli un maggiore controllo della vita affettiva e sessuale. Anche all'educazione dell'infanzia venne prestato maggior interesse. Per ultimo, il diffondersi delle idee illuministiche rappresentò uno spartiacque che alla fine del secolo porterà alla crisi dell'intero sistema di antico regime.[101]

L'Illuminismo

Nel corso del XVIII secolo, in Europa, si sviluppò un vasto movimento noto come "illuminismo", caratterizzato da una visione razionale del mondo e da una fiducia verso un processo di liberazione dell'uomo dalla superstizione e dal pregiudizio. La religione, non solo cattolica, fu bersaglio di molte critiche e accuse poiché vista come responsabile delle "tenebre" che hanno offuscato la storia umana e a cui i "lumi della ragione" avrebbero potuto porre rimedio.[102][103] Nato in Inghilterra ma avente in Francia il suo centro diffusivo, l'illuminismo non ebbe un unico orientamento ma è innegabile l'uniformità di alcuni suoi elementi più caratteristici come il laicismo, il rifiuto dei dogmi, la razionalità e la fiducia nel progresso.[104] Alcuni dei più importanti esponenti, come Voltaire, Montesquieu e Fontenelle, affermarono essersi ispirati a quella filosofia inglese fondata sulla ragione empirica e sulla conoscenza scientifica, elementi essenziali del pensiero di Locke e di Newton e David Hume che risalivano a loro volta a quello di Francesco Bacone.[105]

Figura chiave del movimento fu quella dell'intellettuale, non più soggetto a un mecenate, ma in grado di vivere del proprio lavoro. Suoi strumenti d'eccellenza furono le pubblicazioni accademiche, le riviste, i pamphlets che videro il loro periodo d'oro,[106] mentre i loro luoghi d'incontro furono i caffè e i salotti letterari dove altolocati membri dell'alta borghesia o dell'aristocrazia riformista gli invitavano per conversare e dibattere temi d'attualità.[107] Molteplici furono i campi di indagine esplorati dagli illuministi: se Montesquieu teorizzò la politica della separazione dei poteri nel suo trattato Lo spirito delle leggi l'eclettico Voltaire si occupò molto di storia, mentre lo svizzero Jean-Jacques Rousseau, celebre per il suo contratto sociale, dedicò larga parte dei suoi studi alla musica e alla pedagogia. Per molti François Quesnay, teorico della fisiocrazia, fu il padre dell'economia politica che riprese gli studi sul libero mercato.[108] In Italia i fratelli Pietro e Alessandro Verri furono gli artefici della pubblicazione de Il Caffè a cui partecipò anche Cesare Beccaria celebre per il suo dei delitti e delle pene in cui si criticava l'uso della tortura e della pena di morte.[109]

Emblema dell'illuminismo francese sarà la grandiosa opera dell'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri che in 35 volumi, pubblicati dal 1751 al 1780, da un consistente gruppo di intellettuali sotto la direzione di Diderot e D'Alembert, diffonderà i principi illuministici non solo in Francia ma, attraverso numerose traduzioni, in tutta Europa. Gli illuministi contestavano soprattutto i dogmi della chiesa in quanto diceva cose non vere secondo la ragione umana. Infatti la chiesa per non essere giudicata mise all'indice molti dei libri illuministi.[110]

Il movimento illuminista arrivò a influenzare anche molti sovrani che abbracciarono alcuni dei loro programmi riformatori. Tra i monarchi illuminati si ricorda Federico II di Prussia, grande amico di Voltaire, Maria Teresa d'Austria, la zarina Caterina II di Russia e Pietro Leopoldo di Toscana fautore del codice leopoldino con cui si aboliva per la prima volta al mondo la pena di morte. Questi sovrani si contraddistinsero per le moderne riforme intraprese volte a rendere più efficiente e razionale l'apparato amministrativo del proprio stato; su questa linea vennero migliorare le strutture organizzative, ottimizzato il prelievo fiscale anche grazie all'introduzione del catasto dei beni terrieri e immobiliari. Venne agevolato il settore agricolo che trasse beneficio dall'abolizione di alcune antiche consuetudini feudali che ne limitavano lo sviluppo. Non si volle, tuttavia, modificare il sistema di privilegi propri della nobiltà in quanto era proprio su di essi che si legittimava il potere sovrano. Un ampio interesse riformistico fu dedicato ai rapporti con le chiese nazionali su cui venne aumentato il controllo statale in un processo noto come "giurisdizionalismo"; in particolare vennero limitati i numerosi privilegi degli ecclesiastici e combattuto il "parassitismo" degli ordini religiosi contemplativi.[111]

Le guerre del XVIII secolo

Gran parte del XVIII secolo fu contraddistinto da conflitti armati intercorsi tra le potenze europee, scoppiati perlopiù a causa dei commerci internazionali e per questioni dinastiche in quanto tutte le dinastie regnanti erano imparentate tra di loro e dunque tutte avevano legittime rivendicazioni quando una linea di successione si esauriva.[112] A differenza delle guerre di religione del secolo precedente, i conflitti del XVIII secolo furono sostanzialmente meno sanguinosi. Questi furono prevalentemente combattuti da eserciti permanenti, dotati di un'imponente organizzazione burocratica e composti da soldati professionisti sottoposti a una durissima disciplina.[113]

Nel 1700 Carlo II di Spagna morì senza discendenti ponendo fine al ramo degli Asburgo di Spagna; il suo testamento a favore di Filippo di Borbone, nipote del re Luigi XIV di Francia, trovò l'opposizione di Inghilterra, Repubblica delle Sette Province Unite e Austria preoccupate per la possibile unione delle corone di Francia e Spagna. Il conflitto che ne seguì causò lo smembramento di gran parte dell'Impero spagnolo oramai sul viale del tramonto dopo un periodo di grande prosperità. Un nuovo scontro per motivi dinastici tra Asburgo e Borbone fu la guerra di successione polacca scoppiata nel 1733 alla morte di Augusto. Nonostante che il conflitto terminò con l'ascesa al trono di Augusto III di Polonia, sostenuto dagli Asburgo, fu l'alleanza franco-ispano-sabauda a beneficiare di diverse espansioni territoriali. La guerra di successione austriaca iniziò nel 1740 quando l'imperatore Carlo VI d'Asburgo morì improvvisamente lasciando il trono d'Austria alla figlia Maria Teresa secondo quando disposto dalla Prammatica Sanzione del 1713. Anche questo conflitto comportò diverse modifiche nell'assetto geopolitico europeo.[114]

Se la prima metà del Settecento fu contraddistinta dalle guerre di successione, la seconda si aprì con un conflitto, causato da motivi prevalentemente economici, di così vasta scala che Winston Churchill lo definirà come la «prima vera guerra mondiale», in quanto combattuta non solo in Europa ma anche nelle colonie di nelle Americhe, in Asia e in Africa occidentale. Scoppiata a causa della invasione prussiana della Sassonia, la guerra dei sette anni vide il trionfo dell'Inghilterra come potenza navale a spese della Francia che vide le sue ambizioni coloniali oramai al tramonto perdendo i suoi territori corrispondenti all'odierno Canada, quelli in India, nei Caraibi e sulla costa del Senegal.[115][116] Dopo l'inconcludente guerra contro la Svezia, la Russia di Caterina II iniziò una campagna contro gli Ottomani erigendosi a protettrice della cristianità ortodossa contro la minaccia islamica.[117][118]

L'Inghilterra fu certamente la potenza che uscì maggiormente rafforzata dalle guerre del Settecento, soprattutto sui mari, tuttavia non fu l'unica. La guerra dei sette anni sancì definitivamente l'ascesa del Regno di Prussia di Federico il Grande, già protagonista del conflitto per la successione austriaca. Federico era riuscito a creare un vero Stato militare tanto che i contemporanei descrivevano la Prussia non come «uno Stato con un esercito ma un esercito con uno Stato». Ma il regno di Federico non fu solo questo: i prussiani riuscirono a mettere in piedi lucrosi scambi commerciali con il Baltico mentre la tolleranza religiosa aveva permesso l'arrivo di molti artigiani ugonotti scappati dalla Francia che contribuirono allo sviluppo manifatturiero.[118][119] In Italia, l'abilità di Vittorio Amedeo II di Savoia premise al ducato sabaudo di affermarsi come piccola ma concreta potenza; ottenuta la Sardegna nel 1718 in cambio della cessione all'Austria della Sicilia, Vittorio Amedeo prese il titolo di Re di Sardegna.[117]

Prima rivoluzione industriale

Grazie all'espansione dei commerci internazionali, nel corso del Settecento si assistette a una crescita della domanda di prodotti che stimolò il passaggio da una produzione artigiana a quella manifatturiera. La rivoluzione industriale che ne scaturì fu un processo di evoluzione economica che da un sistema agricolo-artigianale-commerciale basato sul sistema corporativo portò a un sistema industriale moderno caratterizzato dall'uso generalizzato di macchine azionate da energia meccanica e dall'utilizzo di nuove fonti energetiche inanimate (come ad esempio i combustibili fossili). Iniziata in Inghilterra intorno agli anni 1760, riguardò prevalentemente il settore tessile-metallurgico e comporta l'introduzione della spoletta volante e della macchina a vapore.[120]

La rivoluzione industriale comportò una profonda e irreversibile trasformazione che parte dal sistema produttivo fino a coinvolgere il sistema economico nel suo insieme e l'intero sistema sociale. L'apparizione della fabbrica e della macchina modificò i rapporti fra gli attori produttivi. Nacque così la classe operaia che riceve, in cambio del proprio lavoro e del tempo messo a disposizione per il lavoro in fabbrica, un salario. Contemporaneamente si affermò anche un ceto borghese dotato di mentalità imprenditoriale, spirito di iniziativa e propensione al rischio che dette vita al capitalismo industriale, imprenditore proprietario della fabbrica e dei mezzi di produzione, che mira a incrementare il profitto della propria attività.[121]

La rivoluzione industriale ebbe enormi implicazioni sociali. Grazie all'utilizzo di fonti di energia trasportabili, come il carbone, le fabbriche vennero costruite nelle città provocando una sostanziale emigrazione di contadini dalle campagne che si ritrovarono a vivere in condizioni di sovraffollamento e scarsa igiene. La necessità di trasportare materiali, spesso pesanti, comportò un miglioramento senza precedenti delle vie di comunicazione. L'innovazione tecnologica andò incontro a un rapido sviluppo grazie all'introduzione di nuove tecnologie: nel 1784 Henry Cort brevettò un sistema di puddellaggio che consentì l'ottenimento di ghisa di alta qualità mentre, poco dopo, Edmund Cartwright inventò il telaio meccanico.[122]

La Rivoluzione americana

Alla fine della guerra dei sette anni la costa occidentale dell'America del Nord, che si estendeva dal Canada alla Florida, era divisa tra le tredici colonie britanniche. Sebbene ogni colonia fosse contraddistinta da una diversa composizione sociale e da un diverso sistema produttivo, complessivamente la loro vita culturale e economica poteva dirsi assai vivace. Filadelfia, Boston e New York erano le città principali e la popolazione era in progressiva crescita passando dai circa due milioni di abitanti nel 1770 ai quasi tre milioni di dieci anni dopo. Commercialmente esse dipendevano tuttavia dal governo di Londra: tutte le merci esportate dovevano passare prima dalla Gran Bretagna e la loro libertà imprenditoriale era limitata per evitare di entrare in concorrenza con la madrepatria. Nel tentativo di guadagnare autonomia, le colone si erano dotate di assemblee legislative elette dai cittadini che, nonostante avessero conquistato anche ampi poteri nel tempo, non erano riuscite ad affermarsi come confidato scontrandosi spesso con i rappresentanti del governo centrale. Quando la madrepatria decise di aumentare il prelievo fiscale le colonie reagirono duramente invocando il principio di "nessuna tassazione senza rappresentanza" in quanto nessun loro rappresentante sedeva presso il parlamento.[123]

La situazione degenerò quando il 16 dicembre 1773 vi fu un atto di protesta da parte dei coloni, passato alla storia come il Boston Tea Party, che portò le autorità britanniche a ritirare qualsiasi autonomia concessa al Massachusetts. Nell'aprile del 1775 iniziarono i primi scontri armati e le colonie istituirono un esercito comune la cui guida venne affidata a George Washington. Il 4 luglio 1776, il secondo congresso continentale, tenutosi a Filadelfia, dichiarò l'indipendenza della nazione chiamata "Stati Uniti d'America" con la Dichiarazione d'indipendenza, scritta da Thomas Jefferson. Essa venne creata secondo i principi repubblicani che enfatizzavano i doveri pubblici e aborrivano la corruzione e i diritti ereditari nobiliari; nella sua stesura non mancarono chiari riferimenti alla Magna Carta, agli ideali illuministici e al contrattualismo di John Locke.[124][125]

Inizialmente i coloni ribelli subirono la maggior organizzazione e potenza militare dell'esercito del Regno di Gran Bretagna ma poi, grazie a una maggiore esperienze e all'aiuto da parte di molte potenze europee in concorrenza con l'Inghilterra, riuscirono a cogliere nella battaglia di Saratoga del 1777 una prima decisiva vittoria che cambiò le sorti del conflitto. Il trattato di Parigi, firmato nel 1783, pose ufficialmente fine alla guerra dopo quasi otto anni di combattimenti con il riconoscimento ufficiale dell'indipendenza delle oramai ex colonie. Nel 1787, sempre a Filadelfia, una assemblea costituente a cui partecipavano i rappresentanti di tutti i tredici Stati approvò, dopo due mesi di lavori, la costituzione del neonato Stato. Nel 1789 George Washington assunse la carica di primo presidente degli Stati Uniti d'America.[126]

- Visite: 7